He tocado madera por adelantado, pero he de decir que mis dos últimos vuelos no me han dado miedo.

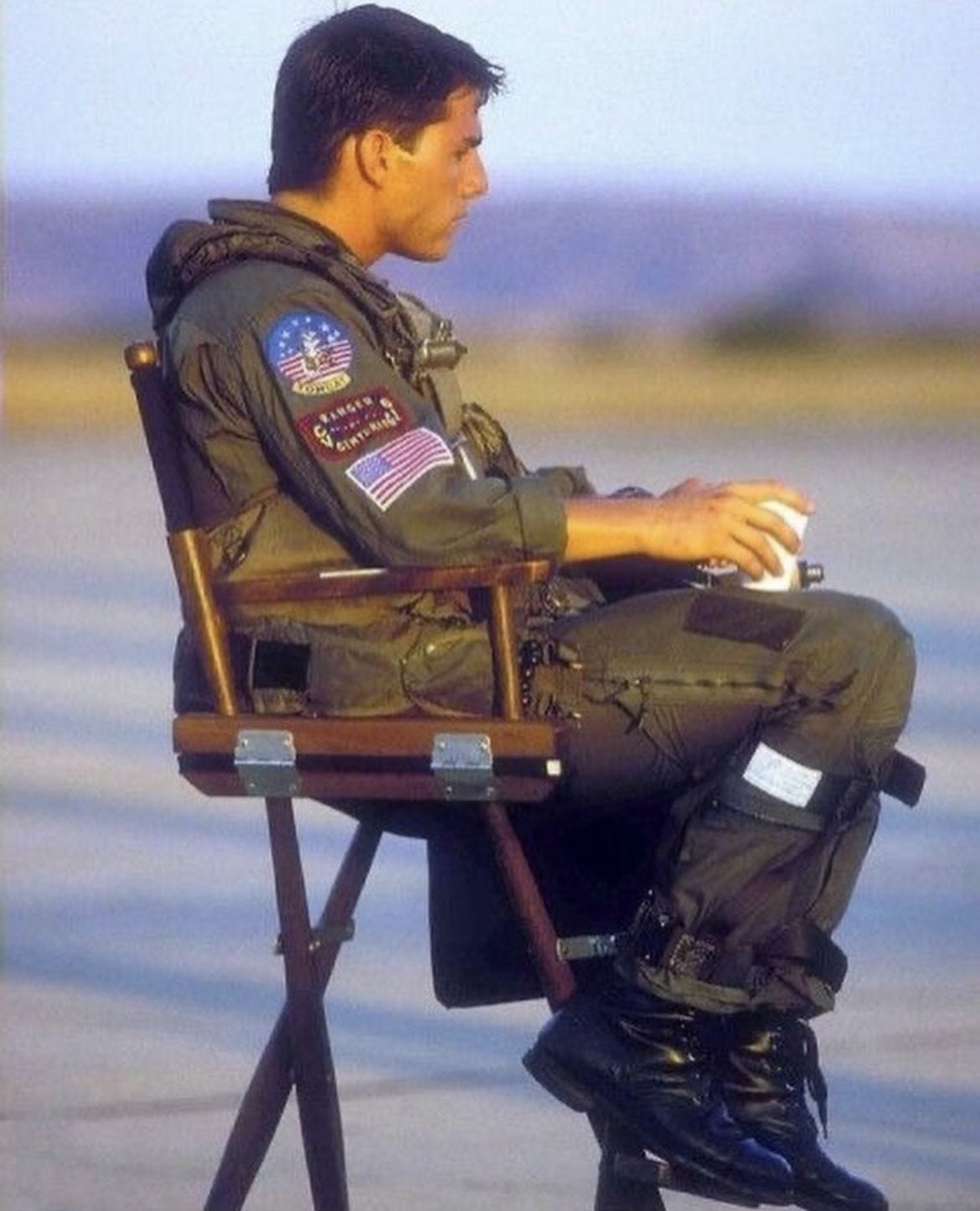

Aquel que comprenda el miedo a volar sabrá que tener que coger un avión le forma a uno un nudo en el estómago muy desagradable, peor incluso que las ojeras o el dolor de cabeza que nos provoca el insomnio que causa la entrada en un avion avecinándose. A decir verdad no soy del todo una hater de los aviones: me gusta verlos despegar y aterrizar, hacer acrobacias e incluso me convertí en fan número uno de la (hoy) saga Top Gun. Simplemente detesto ser transportada por ellos, por si se caen y me pilla dentro.

Teniendo otro vuelo a menos de un mes vista y siendo lo supersticiosa que soy (además de un poco gafe) soy consciente de que no debería abalanzarme con las palabras demasiado rápido. He tocado madera por adelantado, pero he de decir que mis dos últimos vuelos no me han dado miedo y quizás también sea lo suficientemente osada como para confesar que sospecho estar derrotando este miedo tan irracional mío. Imagino que todo esto que acabo de decir queda pendiente de confirmación hasta entonces.

¿Cómo será subirme en un avión sin miedo? Me apena pensar que el hecho de que mis temores naufraguen en el vasto océano del olvido sea sinónimo de que una parte de mi lo haga con ellos. Como un Will Turner ligado al Holandés Errante perpetuamente, desterrada al fondo del mar dejando atrás quien siempre he sido para ser una persona nueva. Quién sabe si mejor. Pero ¿qué sería del ser humano si no pudiese deshacerse de sus miedos? ¿Qué sería de nosotros si no pudiésemos cambiar de opinión?

En infinidad de ocasiones he sido fiel defensora de que hay que mantenerse firme con lo que uno piensa contra viento y marea, aunque a los demás no les guste. Pero, ¿qué sucede exactamente cuando tus pensamientos empiezan a hacerte dudar de ti mismo? Cuando empiezas a ser tú la persona a la que no le gustan esas ideas, aquello que piensas. Me resulta curioso el proceso de cambiar de opinión, a veces incluso creo saborear la irracionalidad. ¿Cómo no voy a temerle a volar? Nunca he conocido otra cosa, otra actitud frente a un despegue inminente. Lo novedoso aterroriza, pero también nos hace aterrizar. La pista que se extiende frente a nosotros no es más que el largo camino de la vida que expone una infinidad de probabilidades y caminos que podemos tomar. Solo es cuestión de ser valiente, desplegar nuestro tren y abalanzarse sobre ella.

Leí en Twitter una vez la siguiente frase: “Una persona libre es aquella que puede cambiar de opinión, sin sentir vergüenza alguna, al escuchar un argumento mejor”. No todo el mundo se atreve a ejercer esta libertad, no todo el mundo es así de valiente. Hay que estar muy seguro de uno mismo para cambiar de opinión sin vergüenza a admitir que (quizás) uno estaba equivocado, sin miedo a que te juzguen por ello. Si me das a elegir, supongo que siempre elegiría el cambio. En primer lugar porque lo sedentario aburre, a nadie le gusta el personaje que no evoluciona (ni una mente plana incapaz de ver más allá de sus propias narices). En segundo lugar porque cambiar de opinión significa —al menos para mí— que todo funciona correctamente ahí dentro, que todo está engrasado perfectamente y que no te falta ninguna tuerca.

Si a un avión le faltase alguna pieza estaríamos jodidos (pero bien). Estrello inmediato, apremia el paracaídas. Sucede lo mismo cuando somos incapaces de cambiar de opinión. Dudar de uno mismo —y de todo aquello que defendemos por bandera— me parece un ejercicio sanísimo que denota cordura a todas luces. Solo los borregos abandonan todo intento de enriquecer su raciocinio, solo ellos se dejan guiar por otros. Escribió en una ocasión Jaime Clemente (que me encanta y con el que suelo estar de acuerdo (casi) siempre) que “dudar es sinónimo de estar muerto”, y no pude evitar esgrimir una pequeña mueca al discrepar. Dudar es estar vivo; las dudas son lo más certero que existe en esta vida. Son también sinónimo de crecer, de ver a un antiguo tú a la luz del presente, con más nitidez que nunca. Dudar arroja luz sobre todo lo que tiñen las sombras, que al fin y al cabo siempre acaban inundando cada recoveco de todo lo que abarcan nuestros pensamientos. Nada es bueno al cien por cien. Nada es completamente malo tampoco. Supongo que Clemente se refería a otra cosa al decir aquello, todo hay que interpretarlo siempre en su contexto; las cosas sin relación a su trama no significan nada.

El clásico esquema introducción-nudo-desenlace se ve siempre favorecido por un cambio de opinión —generalmente por el protagonista— que permite que avance el hilo de la historia. Nos han inculcado el cambio de opinión desde la cuna: primero el chupete, luego el dedo y pasado un tiempo ninguno, que ya eres mayor. Cambiamos de opinión constantemente con cosas tan cotidianas como el “qué me pido” en un restaurante. Entras al italiano queriendo pizza y acabas pidiendo tagliatelle bolognesa. ¿Por qué cuando se trata de cuestiones más trascendentales o significantes vemos el cambio de opinión como una traición a nuestra persona? ¿Por qué otras personas pueden llegar a verlo como una debilidad? ¿Qué más dará lo que piensen otras personas mientras tu conciencia y tu mente se hallen tranquilas?

Cambiar de opinión despierta pasiones, nos conduce a nuevos destinos. Hay que estar abierto a todo lo que otros puedan enseñarnos, siempre va a haber algo nuevo que podamos incorporar a nuestra forma de vida. En cada vuelo nuevo que tomo, recuerdo vivamente al azafato que gestionaba aquel vuelo en el que me tuve que montar para poder volver de Roma a casa. Entre los pasajeros había un grupo de estudiantes que probablemente volvería de un viaje de fin de curso o alguna situación similar y que se divertía con cada bandazo que daba el avión debido a las turbulencias (aterradoras) que nos estaba causando la tormenta que atravesábamos en medio del Mediterráneo. Mientras ellos subían los brazos y emitían sonidos desagradables como si nos encontrásemos en una montaña rusa, yo estaba ansiosamente agarrada a los reposabrazos de mi asiento, rezándole a todo a lo que se le puede rezar para que ese avión aterrizase lo antes posible en Madrid sin un rasguño. Creo que cualquiera que se suba hoy a esa máquina podrá apreciar las marcas de mis uñas en aquel reposabrazos. El caso es que aquel hombre, por algún motivo, se acercó a mí y me planteó la siguiente cuestión: “Pero tú, ¿le tienes miedo a volar o a que se caiga el avión?”. Ahí dudé.

Toda la vida había dicho que le tenía miedo a volar (y lo sigo diciendo) cuando, en realidad, a lo que le tengo miedo es a que el avión se caiga; y si seguimos concretando, a la consecuencia que eso, inevitablemente, traería. Oséase, mi muerte. Acotados los parámetros de mi miedo, el chico (era joven) prosiguió: “Siempre y cuando el avión no se caiga, realmente no le tienes miedo a volar”. Así logró tranquilizarme en un minuto aunque decidió no detenerse ahí: “Cuando te entre el miedo, míranos a nosotros (los azafatos), solo cuando nos veas una cara rara te dejo tenerle miedo a volar. Si nos ves tranquilos, tú también tienes que estarlo”. No costará adivinar que cada vez que me subo a un avión —y sobre todo durante el despegue, que es la parte a la que más le temo— me fijo en los azafatos. La tranquilidad que me transmiten no lo han logrado ni todos los tés ni valerianas del mundo. Todo ello gracias a una pequeña pregunta que me provocó dudas sobre el origen y la racionalidad de mi miedo; que era (siempre lo he sabido), al fin y al cabo, irracional.

Esta última vez que he volado estaba tan tranquila que hasta logré conciliar el sueño. Esto nunca me había pasado; de la misma manera que, de vez en cuando, se me pasan por la cabeza (o directamente se instalan en ella) ideas que en otra ocasión consideraría impensable albergar. Nuestra sociedad aborrece el cambio y lo desconocido cuando, en realidad, deberíamos abrazarlo y aprender de él. Los cambios de opinión no son más que el resultado de batallas internas que se luchan en nuestro interior. Habrá batallas perdidas y batallas ganadas pero siempre, siempre, siempre se ha de luchar.